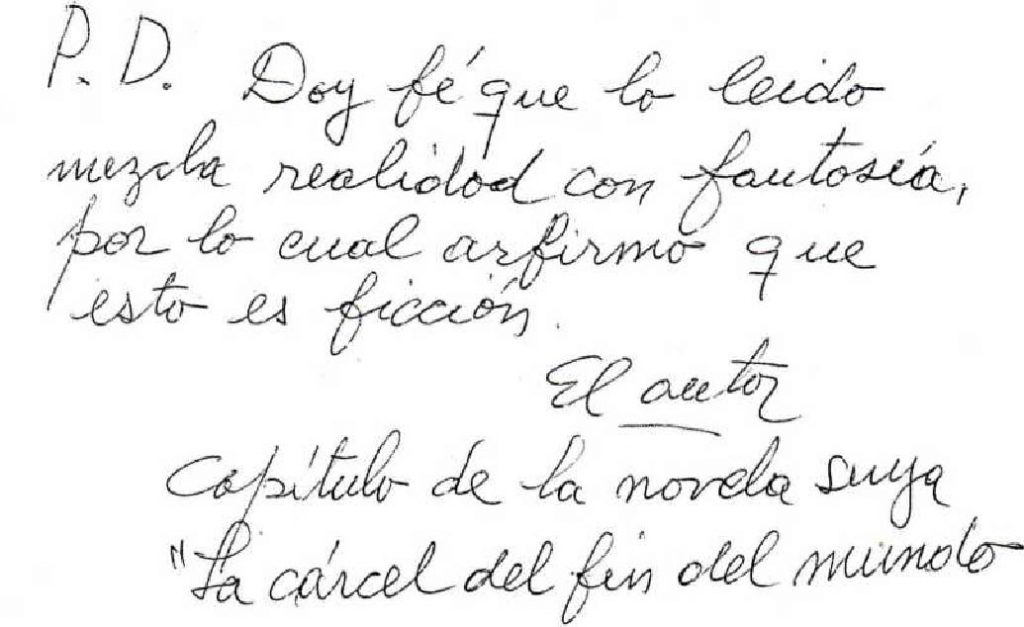

Nuestro amigo y colaborador Héctor Acosta, Ciudadano Ilustre de Quilmes, comparte este relato, donde se rememora la noche que Gardel cantó en Bernal (que se homenajeó el pasado sabado 24 y en donde Héctor repartió copias de este escrito). La noche que lo quisieron pasar a Gardel es un capítulo de su libro “La cárcel del fin del mundo”.

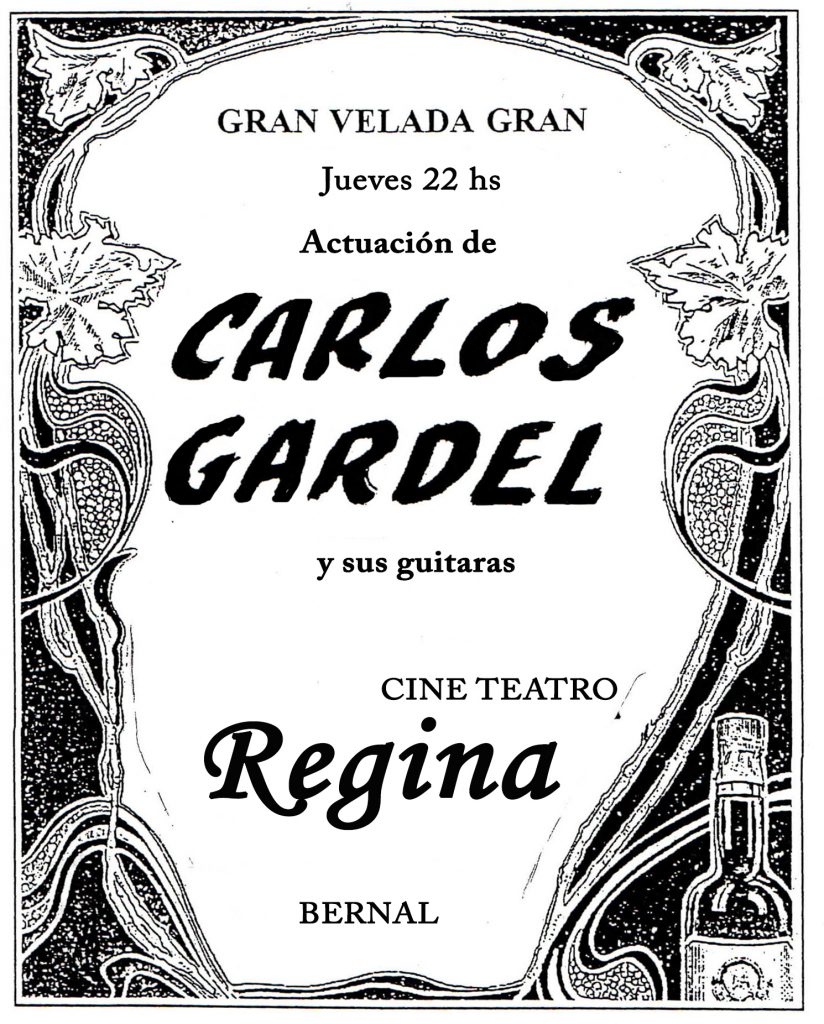

Que la historia a la cual me voy a referir se haya convertido en memorable para todos los que la vivimos, lo comenzamos a sospechar el día que leímos los afiches que en las paredes anuncian:

Fue una noche totalmente mágica. Por esto y por otro hecho que ya veremos.

Las casi siete décadas transcurridas desde entonces me trasformaron en hombre. Y hoy, aspiro a transcribir aquella ensoñación infantil en letras con la torpe caligrafía adulta, sospecho de un principio lo vano del intento. Por lo que me avengo a requerir la indulgencia necesaria para adentrarnos a una dimensión mágica, improbablemente creíble para quién no conserve en su alma algún rescoldo de inocencia.

Para entonces yo contaba con diez años, y en horas de la tarde hacía el reparto del almacén “La Margherita”. (Digamos que el local aún se conserva en Alem y Maipú con su nombre genovés y una fecha, 1908). Dicho trabajo lo hacía en triciclo y por calles algunas aún sin asfaltar. Cuando alguien que no recuerdo me dio una noticia que me heló la sangre.

-Héctor, murió tu tía Paulina.

Con cierta vergüenza confieso hoy que la turbación que sentí no fue tanto por la pérdida en sí, sino por el hecho que ese era el día que mis padres habían decidido concurrir al cine teatro Regina el viernes de la actuación de Gardel. Y sería conmigo. Acontecimiento que se me hizo ahí mismo frustrado. Mi padre tuvo la solución.

-Vamos temprano al velorio, cumplimos, y de ahí al teatro.

Así fue. Al atardecer partió la familia Sánchez. En tranvía y vestidos de acontecimiento. Mi madre, Doña Leonor, blusa de seda estampada en floreado y cubierta con una recatada chalina negra, don Alfonso traje de gabardina gris con anchos listones morados y sombrero negro. Para mí todo era novedad.

El velatorio era en el mismo conventillo donde la familia de la finada vivía. En el barrio le decían “las catorce provincias”, y había sido construido a mediados del siglo anterior como mansión de una familia acomodada. Su arquitectura de origen italiano fue desvirtuada por sucesivas subdivisiones e innumerables agregados de precarias escaleras y habitaciones que le otorgaban un caótico aspecto.

Esa noche ocurrían en el mismo dos acontecimientos que, simultáneos, le daban un cariz excepcional. Arriba, en lo que podríamos llamar algo así como el primer piso, el velatorio de tía Paulina, y en el patio principal una fiesta de casamiento.

En la vereda cándidas niñas de tez de nácar formaban rueda y tomadas de las manos bailaban y melancólicas cantaban.

La farolera tropezó

y en la calle se cayó

y al pasar por un cuartel

se enamoró de un coronel…

Alcen la barrera para que pase la farolera…

Todas sus voces formaban una sola, encantadora, angelical. (Ese día conocí el paraíso).

En el umbroso jardín inciertas figuras de astrosos muchachitos ondulaban al iluminar de una fogata. Humos grises y chisporroteos se elevaban al cielo. Una figura se escurrió en las sombras aledañas. Se me hizo el mismo diablo. El deshollinador, todo tiznado, con inusitada galera y breches, arduamente forcejeaba una desvencijada bicicleta que portaba manojos de cepillos, ajeno a la letanía de lamentos y al alboroto de la fiesta, se perdió en las entrañas del conventillo.

Algunas parejas bailaban en él patio cubierto por guirnaldas, iluminado por un solo farol, circundado éste por miríadas de insectos. Tres abstraídos músicos, bandoneón, guitarra y violín, ejecutaban sus tangos y valses cuyos sones se entremezclaban con los fingidos llantos de tres contratadas lloronas, que en los altos, alternaban sus secas lágrimas con masas del casamiento que bajaban con anís “8 Hermanos”.

La sala mortuoria, allá arriba, con un acre olor a sebo, era iluminada por velones que inundaban de luz amarilla las paredes y las personas que en rejuntadas sillas asistían al infortunio. Yo, por mi parte, evitaba mirar al féretro donde se encontraba tía Paulina. Un repentino silencio acalló los cuchicheos. Por la puerta de la galería acababa de entrar un cura. Sonrosado y de prominente barriga, ceremonioso presentó sus condolencias a los enlutados deudos. En una monocorde letanía se fueron imponiendo los rezos del rosario. Diez Ave María, un Padre Nuestro. Varias veces.

Dios te salve María llena eres de Gracia.

El Señor es contigo…

Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.

Amen… Amén… ennnn.

En un intervalo de los ruegos, imprevistamente, dos fuertes manos me tomaron de las axilas alzándome hacia el cajón. Era mi padre.

-Despedite de tía Paulina. Dale el último beso.

Pensando que eso ya no era tía Paulina, con horror apoyé mis labios en esa fría frente de mármol. (Ese día conocí el infierno).

En el enladrillado patio el casamiento continuaba. Cosa extraña, me pareció ver a gente que hace un rato en la sala mortuoria “acompañaban el sentimiento”, y que ahora nomás estaban meta y ponga bailando una milonga. (Con los años aprendí que esas son cosas de la vida… o de los hombres). Imaginé que luego, pasada la medianoche, arrobados novios iniciarían una presurosa fuga bajo una lluvia de arroz y de intencionadas chanzas, en algún negro “Ford” y arrastrando una cola de tachos y latas que irían dejando un reguero de chispas en el empedrado. Pocas horas después (estaba previsto, sería a las diez de la mañana), en esas mismas piedras resonarían los cascos de tres briosos cojudos, renegridos y de verijas espumosas, que arrastrarían una alta carroza fúnebre. El chasquido del látigo del conductor, de guantes blancos y levita negra, marcaría el inicio del viaje final.

Cuando salimos del conventillo aspiramos con alivio el fresco aire de la noche, con un cielo estrellado, que desde lo alto, lleno de misterio e inmóvil, parecía contemplar el drama y la comedia humana. Cavilando caminamos por aquellos confines del arrabal.

Finalmente arribamos al Regina donde campeaba un expectante clima festivo. Caballeros fumando con aires de importancia en el iluminado hall, damas empolvándose en el toilette.

-Ya llegó!

-Sí… Está al lado.

Se referían al café y bar que contiguo al teatro y con el mismo nombre funcionaba regenteado por un único empresario. Y Él era nada menos que Charles Romualdo Gardes, más conocido como el mismísimo Carlos Gardel. Los comentarios, aún hoy ignoro con qué grado de veracidad, hablaban que había llegado en un doble Faetón (lujo extremo de la época), que la sala no tenía el lleno que se esperaba, que ello se debía a cierto resquemor a que el cantor había incorporado a su repertorio letras en otros idiomas. Debido a lo cual, se decía, que el cantor del momento era Santiago Devin.

La función comenzó con demora por misteriosas tratativas entre el artista y “El Empresario”. La sala oscureció por completo, y cuando se descorrió el telón, frente al ansioso público apareció la silueta de un cantor no muy alto, algo relleno, traje oscuro y moño a pintitas. Flanqueaban al mismo tres guitarristas. La iluminación, desde abajo del escenario, le otorgaba cierto tinte dramático. Pero fue comenzar a cantar (“Rosas de otoño”, cómo olvidarlo) que todo se transformó.

Tú eres la vida la vida dulce

llena de encanto y lucidez.

Tú me sostienes y me conduces

Hacia la cumbre de mi altivez.

Yo me había acercado al borde del escenario y ahí presencié, fascinado, la transfiguración de ese artista cuya figura se fue iluminando como poseído por una enigmática luz interior. Y aunque nunca nadie lo creyó, doy fe que le pude entrever en su espalda dos pequeñas alas, y que sin necesidad de agitarlas, su cuerpo, etéreo, levemente se elevaba del tablado. (Ese día conocí un ángel).

En la semana posterior nos enteramos de los entretelones de la estadía del artista en el café Regina. Habría dado una fija a un tal Cambriani, “Morador II” en el hipódromo de Palermo conducido por Irineo Leguisamo. (Dio 8,90 a ganador). De eso y de una gestión para que unos muchachones, sin dinero para la entrada, pudieran acceder a la sala. Con tal actitud el hombre no desdijo su bondadosa fama.

-Usted los deja entrar, y después me dice cuántos son. La diferencia me la descuenta del cachet.

Efectivamente, concluida la función, “El Empresario” acusó cuarenta personas. Fue ahí que intercedió el pibe Vidales

-No señor..! Entraron treinta y tres… Y usted lo sabe bien.. Querer pasar a Gardel… Hágame el favor.

“El Empresario” (al cual los años le esfumaron el buen nombre y el mal honor), de mirada aviesa consintió con su silencio. Para todos fue algo así como traición a la patria. Y ya vemos, el tiempo, ese gran caprichoso, sabio e indulgente otorgó dos premios. Al cantor la gloria y al otro el olvido.

Héctor Acosta